Cribado neonatal

Información destinada a profesionales sanitarios

Los programas de cribado neonatal son una actividad de salud pública dirigida a la identificación presintomática de enfermedades graves, con el fin de tratar precozmente a toda la población infantil diagnosticada con alguna de estas enfermedades y, de esta manera, prevenir o minimizar la discapacidad neurológica, sensorial, orgánica y psíquica, así como otras complicaciones, mejorando el pronóstico y la calidad de vida.

Los programas de cribado neonatal

En la actualidad, se realizan tres programas de cribado neonatal en la Comunidad de Madrid:

- Cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas (prueba del talón).

- Cribado neonatal de hipoacusia.

- Cribado neonatal de cardiopatías congénitas críticas.

Los objetivos de los programas son:

- Conseguir una cobertura del 100% de los recién nacidos vivos.

- Detectar todos aquellos recién nacidos que tengan riesgo de padecer alguna de las enfermedades incluidas en los programas de cribado neonatal.

- Conseguir el tratamiento precoz y seguimiento del 100% de los casos detectados para la enfermedad en cuestión, reduciendo así la morbi-mortalidad asociada.

El cribado se lleva a cabo mediante el uso de pruebas que se puedan realizar a todos los recién nacidos. Incluye la realización de técnicas específicas para identificar alteraciones bioquímicas o moleculares para la detección de enfermedades endocrino-metabólicas, pruebas de audición para la detección de hipoacusia y la pulsioximetría para la detección de cardiopatías congénitas críticas.

El cribado se lleva a cabo mediante el uso de pruebas que se puedan realizar a todos los recién nacidos. Incluye la realización de técnicas específicas para identificar alteraciones bioquímicas o moleculares para la detección de enfermedades endocrino-metabólicas, pruebas de audición para la detección de hipoacusia y la pulsioximetría para la detección de cardiopatías congénitas críticas.

También, los programas de cribado neonatal precisan la protocolización de los estudios complementarios para la confirmación de los diagnósticos, los tratamientos y los procedimientos para realizar el seguimiento.

Los programas de cribado neonatal incorporan aspectos esenciales en su planificación y desarrollo como:

- Coordinación entre todas las unidades que integran cada programa.

- Información a las familias sobre el programa.

- Formación e información a los profesionales.

- Aspectos éticos y de protección de datos.

Normativa de aplicación:

ORDEN 237/2010, de 5 de mayo, por la que se dictan normas en relación a las pruebas de cribados para detección precoz de enfermedades y prevención de minusvalías en recién nacidos.

Si desea saber más sobre las diferentes pruebas de los programas de cribado neonatal

Cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas

Un poco de historia

El cribado neonatal se inicia en Madrid en 1973 con la detección precoz de la fenilcetonuria; en 1978 la Comunidad pone en marcha el primer programa de detección precoz de hipotiroidismo congénito en España.

En 1985 se unifican los 2 laboratorios de cribado neonatal existentes en ese momento (para la identificación de fenilcetonuria e hipotiroidismo) y se centraliza el programa en el actual Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Actualmente el programa realiza el cribado de 23 enfermedades, cuya detección se ofrece a todos los recién nacidos en la Comunidad de Madrid.

Enfermedades endocrinas:

- Hipotiroidismo congénito (HC)

- Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)

Errores congénitos del metabolismo:

- Fenilcetonuria (PKU) e hiperfenilalaninemia benigna (HPA)

- Enfermedad de orina con olor a jarabe de arce (MSUD)

- Tirosinemia tipo I (TYR-I)

- Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (MCADD)

- Deficiencia primaria de carnitina (CUD)

- Deficiencia de L-3 hidroxiacil- CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHADD)

- Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD)

- Aciduria glutárica tipo I (GA-I)

- Acidemia isovalérica (IVA)

- Aciduria 3-hidroxi-3-metil glutárica (HMG)

- Deficiencia de B-Cetotiolasa (KTD)

- Acidemias metilmalónicas: Cbl A y CblB (MMA A y B)

- Acidemias metilmalónicas: Cbl C y Cbl D (MMA C y D)

- Acidemia metilmalónica Mut (MMA Mut)

- Acidemia propiónica (PA)

- Homocistinuria (HCY)

- Déficit de biotinidasa (BTD)

Otras enfermedades:

- Fibrosis quística (FQ)

- Enfermedad de células falciformes (AF)

- Atrofia muscular espinal (AME)

- Inmunodeficiencia combinada grave (SCID)

Programa

Responsable:

Unidad Técnica de Programas de Cribado Poblacional.

Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud. Dirección General de Salud Pública

Correo: cribados.saludpublica@salud.madrid.org

En Coordinación con:

- Laboratorio de Cribado Neonatal de la Comunidad de Madrid.

- Unidades Clínicas de Referencia del programa de cribado neonatal.

- Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares

Evaluación de los indicadores de calidad del programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas:

La Dirección General de Salud Pública realiza una evaluación anual de la calidad del programa de cribado neonatal de la Comunidad de Madrid. A continuación, se recogen los informes de evaluación:

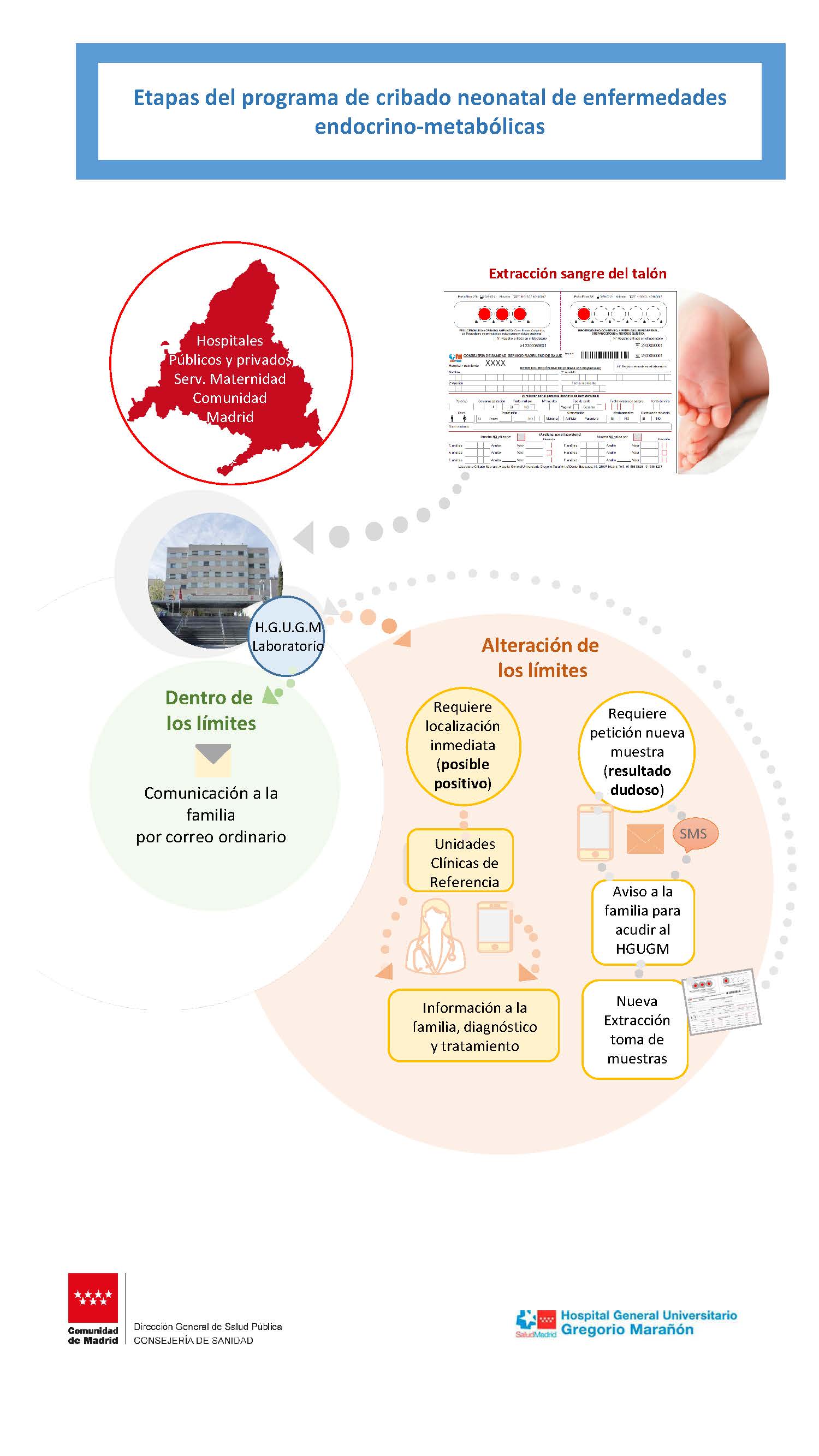

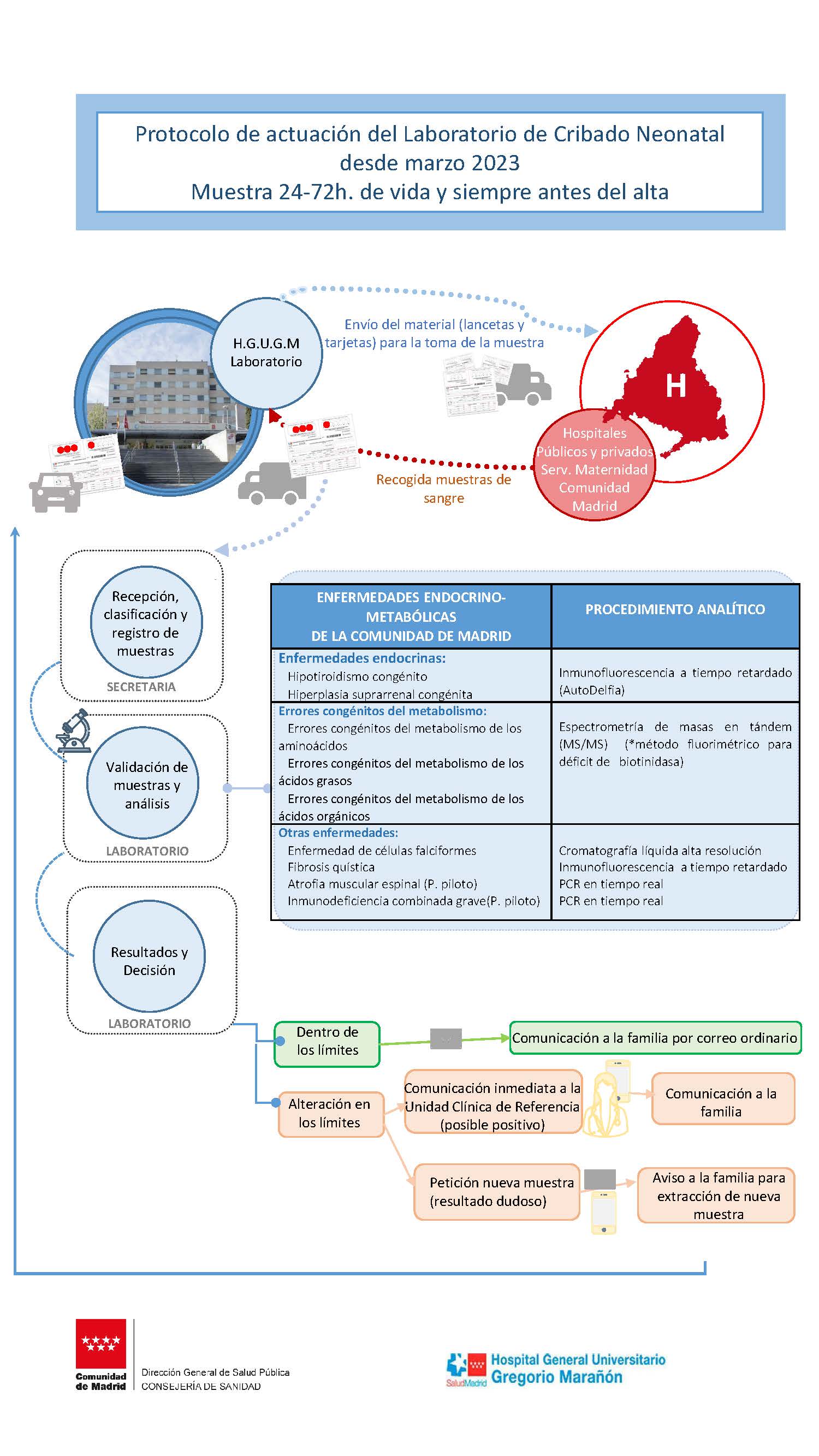

Una vez recogida la muestra mediante la prueba del talón, el proceso que se sigue se esquematiza en el siguiente gráfico:

Este proyecto ha contado con financiación a cargo de los fondos para las estrategias 2024 del Ministerio de Sanidad que fueron aprobados en el CISNS de fecha 14/06/2024, como apoyo a la implementación a la estrategia frente a enfermedades raras.

La prueba de cribado consiste en la toma de una muestra de sangre del talón del recién nacido. Se recoge a partir de las 24-72 horas de vida del recién nacido en la maternidad donde la madre da a luz (tanto en hospitales públicos como privados) y siempre antes del alta hospitalaria. También se realiza la prueba de cribado a los nacidos fuera del hospital (partos en domicilio).

Laboratorio

Fase pre-analítica

- Aprovisionar todas las maternidades públicas y privadas de equipos de toma de muestra (tarjeta, lanceta y sobre), con el objetivo de alcanzar una cobertura del 100%.

- Informar acerca de la obtención de la muestra

- Informar de la calidad de las mismas, con el objetivo de conseguir que todas las muestras sean válidas para los análisis

- Contar con un transporte adecuado y rápido de las muestras desde el punto de extracción hasta el laboratorio

Fase analítica

-

Asegurar los objetivos de calidad analítica

-

Asegurar un tiempo de respuesta óptimo del laboratorio

-

Asegurar la viabilidad de los métodos y técnicas aplicados a los análisis realizados para la detección de las enfermedades incluidas en el programa y la calidad de los métodos utilizados

-

Evaluación continua de la calidad:

-

Control Interno de la calidad

-

Evaluación externa de la calidad, participando en ejercicios de intercomparación

-

Fase post-analítica

- Informar a la familia de los resultados obtenidos

- Solicitar nueva extracción de sangre en aquellos casos que así lo requieran

- Localizar de forma inmediata desde la Unidad Clínica de Referencia a aquellos recién nacidos con sospecha de alguna de las enfermedades del cribado

Ubicación:

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Responsable:

Jefa del Servicio de Bioquímica

Dirección:

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Edificio antiguo de anatomía patológica- 2ª planta

c/ Doctor Esquerdo, 46. 28007 Madrid

Tfno: 91 586 88 28/ 91 586 82 37

Unidades Clínicas de Referencia

El Programa de cribado neonatal es un programa integral que incluye no sólo la detección sino el diagnóstico de los casos detectados en el proceso de cribado, así como su tratamiento y su seguimiento.

Los casos detectados positivos en el proceso de cribado (en el Laboratorio de Cribado Neonatal) se derivan de forma urgente a la Unidad Clínica de Referencia correspondiente para su diagnóstico de confirmación, tratamiento y seguimiento.

Ubicación y responsables de las unidades

Enfermedades endocrinas: hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal congénita

Unidad de Endocrinología Infantil. Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Enfermedad de células falciformes

CSUR de eritropatología hereditaria del SNS. Servicio de Pediatría. Sección de Hematología y Oncología Pediátricas. Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Fibrosis quística

- Servicio de Pediatría. Unidad multidisciplinar de Fibrosis Quística. Hospital Universitario Ramón y Cajal.

- Servicio de Pediatría. Unidad multidisciplinar de Fibrosis Quística. Hospital Universitario 12 de Octubre.

Errores congénitos del metabolismo

- CSUR de enfermedades metabólicas congénitas del SNS. Unidad de Enfermedades Metabólicas. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal.

- CSUR de enfermedades metabólicas congénitas del SNS. Unidad de Enfermedades Mitocondriales-Metabólicas Hereditarias. Servicio de Pediatría Hospital Universitario 12 de Octubre.

- Unidad de Nutrición y Metabolismo. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario La Paz.

- Sección de Gastroenterología y Nutrición. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Niño Jesús.

Atrofia Muscular Espinal

Unidad Multidisciplinar (UMD) de Atrofia Muscular Espinal. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario La Paz.

Inmunodeficiencia Combinada Grave

Servicio de Inmuno-Alergia Infantil. CSUR de Inmunodeficiencias. Hospital General Universitario Gregorio Maranón.

Cribado neonatal de hipoacusia

La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje; el primer vehículo para aprender lo que no es intuitivo, desempeñando un papel central en el pensamiento y el conocimiento.

La hipoacusia neonatal constituye un importante problema de salud que repercute en el desarrollo del niño, alterando el aprendizaje del lenguaje oral, con las implicaciones que ello conlleva en su desarrollo emocional, cognitivo y social. Afecta a cinco de cada mil niños al nacer. Es el déficit sensorial más frecuente en la población.

El programa de cribado neonatal de hipoacusia es uno de los programas preventivo-asistenciales esenciales de Salud Pública. Es una actividad orientada a la detección precoz de los recién nacidos con pérdida auditiva, a su diagnóstico y tratamiento temprano y al seguimiento de los casos detectados, para, mediante la intervención adecuada, optimizar el desarrollo social y la capacidad de comunicación de éstos.

Este programa se ofrece a todos los recién nacidos en la Comunidad de Madrid permitiendo, en los casos positivos, una intervención integral temprana adecuada.

La prueba de cribado que se utiliza en el Programa de Cribado Neonatal de Hipoacusia de la Comunidad de Madrid es la prueba de Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral Automatizados (PEATC-A).

Los principales objetivos de calidad del programa son los siguientes:

- Realizar la detección precoz de hipoacusia en el primer mes de vida.

- Iniciar el estudio para confirmar el diagnóstico de hipoacusia en los tres primeros meses de vida del niño, en el servicio de otorrinolaringología correspondiente.

- Iniciar el tratamiento y seguimiento en los primeros seis meses de vida del niño.

Informes de evaluación anual

Informe de Evaluación Programa de cribado de hipoacusia 2023

Informe de Evaluación Programa de cribado de hipoacusia 2024

Dentro del programa de cribado se debe prestar especial atención a los recién nacidos con factores de riesgo de hipoacusia que puedan requerir un abordaje diferenciado:

-

Antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial congénita o de instauración en la infancia, hereditaria o de causa no filiada. Con especial atención a los familiares cercanos (padre o madre, hermanos/as, abuelos/as).

-

Infecciones de la madre en el embarazo, confirmadas o de sospecha, que se asocian a hipoacusias neurosensoriales, por alguno de los siguientes agentes: toxoplasmosis, sífilis, rubéola, citomegalovirus, herpes, VIH, varicela, virus Zika y meningitis bacterianas y víricas tanto perinatal como postnatal.

- Hiperbilirrubinemia grave a niveles subsidiarios de exanginotransfusión.

-

Encefalopatías hipóxico-isquémicos moderadas o severas, especialmente, en el momento del parto y cuando se produzca parada cardiorrespiratoria.

- Haber sido sometido a oxigenación por membrana extracorpórea.

-

Hallazgos en el recién nacido/a o en la familia de rasgos o alteraciones correspondientes a síndromes que suelen asociarse con hipoacusia, o enfermedades neurodegenerativas (neurofibromatosis, osteopetrosis, Waardenburg, retinitis pigmentosa, intervalo Q-T prolongado, osteogénesis imperfecta, mucopolisacaridosis...)

-

Otras situaciones, como anomalías congénitas craneofaciales y de cuello, medicación con productos ototóxicos durante la gestación, o en el niño/a, estancia en UCIN de más de 5 días, traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia o fractura. embarazo no controlado o con consumo de alcohol o drogas. En estos casos será el Neonatologo el que decida la derivación del recién nacido a Otorronolaringología o a Atención Primaria para su seguimiento.

- Los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral automátizados(PEATC-A) miden la actividad del nervio auditivo y de la vía auditiva, provocada por una estimulación acústica hasta su entrada en el encéfalo. Utilizando un estímulo seleccionado (generalmente un clic o chasquido) se activan las neuronas de la vía auditiva y se refleja en un trazado eléctrico recogido mediante electrodos de superficie colocados en la piel. Los cambios de intensidad, representados en una gráfica con respecto al tiempo, se relacionan con el paso de la información auditiva desde el receptor periférico hasta los centros auditivos, específicamente, las conexiones sinápticas situadas en el ganglio y diferentes zonas del troncoencéfalo.

- Los potenciales evocados de tronco encéfalo están presentes en el ser humano desde la 25 semana de edad gestacional y no se afectan por el sueño ni la sedación o atención.

- La prueba de cribado mediante PEATC-A explora la vía auditiva desde el órgano receptor hasta la entrada en el encéfalo, por lo que es una prueba eficaz para un programa de cribado auditivo neonatal.

- La mayor ventaja y eficacia que ofrece este cribado consiste en detectar y descartar la mayoría de las patologías retrococleares, entre ellas las neuropatías auditivas.

- Estudios recientes evidencian una alta incidencia de neuropatías auditivas en niños de alto riesgo. Se ha observado que cerca del 20 % de niños detectados con hipoacusia neurosensorial presentan hipoacusia retrococlear.

- El procedimiento consiste en colocar unos auriculares alrededor del pabellón auditivo externo y enviar al oído un estímulo sonoro en forma de clic repetido, registrando el trazado promedio de la actividad neuroeléctrica del nervio auditivo y de las vías auditivas centrales que se presentan a los 10-15 mseg.

- Los sistemas de registro automatizados utilizados por los aparatos de PEATC-A de cribado, determinan mediante un algoritmo matemático si los registros se corresponden con una respuesta auditiva normal: (PASA) o no adecuada: (NO PASA) en el momento de realización de la prueba.

- Los PEATC-A se consideran la prueba patrón o “Gold Standard” de valoración auditiva en el neonato.

Los niños que “no pasan” el cribado y los niños que tengan factores de riesgo de hipoacusia tardía (aunque pasen el cribado) serán derivados a los Servicios de Otorrinolaringología para una adecuada valoración médica y audiológica, con el objetivo de confirmar o descartar un déficit auditivo, siempre antes de los tres meses de vida.

En general, los métodos de diagnóstico pueden ser divididos en dos grandes grupos: subjetivos y objetivos.

Los métodos subjetivos o conductuales se denominan así porque requieren la colaboración del sujeto. Los métodos objetivos, en cambio, no requieren de la cooperación del sujeto ya que se basan en el análisis, mediante el empleo de la tecnología apropiada, de ciertos cambios fisiológicos que se originan en el oído o en las vías nerviosas al recibir los estímulos auditivos.

Las exploraciones objetivas más usualmente utilizadas en la actualidad son las siguientes: Impedanciometría, Electrococleografía, Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral, Otoemisiones Acústicas y Potenciales Evocados de Estado Estable.

Los métodos subjetivos o conductuales se clasifican en dos categorías. La primera de ellas, depende únicamente de una respuesta no condicionada al sonido y es la denominada Audiometría de Observación de la Conducta. La segunda, se basa en una respuesta condicionada al sonido, dando lugar a las siguientes pruebas: Test de Reflejo de Orientación Condicionada, Audiometría con Refuerzo Visual, Audiometría verbal o logoaudiometría, Audiometría de juego.

La interpretación de los resultados obtenidos en estas pruebas ha de realizarse dentro de un estudio clínico completo, no debiéndose llegar a un diagnóstico definitivo basado exclusivamente en los datos aportados por una prueba aislada realizada en una única ocasión.

Confirmación diagnóstica

El diagnóstico debe basarse en un conjunto de pruebas que debe incluir siempre PEATC, timpanometría, reflejo estapedial y OEAT, repetidas al menos dos veces, con una diferencia de una a cuatro semanas.

El diagnóstico audiológico no debe demorarse más allá del tercer mes de vida, con el fin de permitir el inicio de la Atención Temprana que siempre debe contemplar la intervención logopédica y la adaptación audioprotésica necesaria en cada caso antes de los 6 meses de vida.

Diagnóstico etiológico

El diagnóstico etiológico es necesario llevarlo a cabo simultáneamente con la valoración audiológica, sin que se demore nunca la estimulación temprana del niño por no haber completado aún el mismo. Es importante contar con un equipo multidisciplinar y realizar las pruebas analíticas, de imagen, genéticas y las que se estimen oportunas en función de cada caso.

Pruebas de imagen

En una gran parte de los casos, se puede emplear la RM sola para la evaluación preoperatoria del niño con hipoacusia que requiere un implante coclear, dado que la mayoría de los pacientes presentan una anatomía normal y serán implantados sin ninguna incidencia. La necesidad adicional de contar con una TC surge en un pequeño porcentaje de los candidatos a implante.

Pruebas genéticas

El diagnóstico genético en las hipoacusias es una herramienta más en el enfoque etiológico de una hipoacusia. La hipoacusia está presente en más de 400 alteraciones sindrómicas y se han relacionado más de 100 genes con las hipoacusias neurosensoriales no sindrómicas.

Tratamiento y atención temprana

Seguimiento

El objetivo final de la aplicación de un programa de detección precoz de la sordera ha de ir más allá del diagnóstico, orientándose hacia una atención temprana, planificada y coordinada.

En todos los niveles de desarrollo del programa son necesarios equipos interdisciplinares que trabajen en colaboración con la familia.

En los niños que han sido diagnosticados de hipoacusia dentro del programa de cribado neonatal, se recomiendan revisiones con la periodicidad que se determine por el ORL.

Cribado neonatal de cardiopatías congénitas críticas

Las cardiopatías congénitas, aisladas o asociadas a otras malformaciones, en ocasiones formando parte de síndromes definidos, pueden ser causadas por alteraciones genéticas (hereditarias o no, mutaciones las más frecuentes) y por factores externos, influyen especialmente el consumo de tóxicos y el empleo de medicamentos teratogénicos durante el embarazo, pero también son factores de riesgo la exposición a radiaciones ionizantes, algunas infecciones durante el embarazo, la co-existencia de otras enfermedades como la diabetes y la concepción por técnicas de fecundación in vitro.

- SatO2 ≥ 95% en mano derecha y pie, y diferencia entre ambas medidas ≤ 3%: prueba negativa.

- Saturación de O2 < 90% en mano derecha o pie: prueba positiva.

- Saturación de O2 entre 90 – 94% en mano derecha o pie, o la diferencia entre ambas medidas >3%: prueba dudosa:

- Realizar valoración clínica, con exploración minuciosa.

- Se repetirá en 30 - 60 minutos:

- Saturación de O2 < 90% en una de las dos extremidades: prueba positiva.

- Saturación de O2 entre 90 – 94% en mano derecha o pie, o la diferencia entre ambas medidas >3%: prueba positiva.

- SatO2 ≥ 95% en mano derecha y pie, y diferencia entre ambas ≤ 3%: prueba negativa.

- Los recién nacidos con resultado de cribado positivo deben someterse a una evaluación clínica inmediata para identificar la causa de la hipoxemia, que será realizada por un pediatra, quien indicará el ingreso en la Unidad Neonatal para la monitorización continua y vigilancia del recién nacido.

- Además de la evaluación clínica del recién nacido con la realización y petición de pruebas complementarias, solicitará la valoración cardiológica, que incluirá una ecocardiografía de alta calidad.

- La valoración por el cardiólogo pediátrico debe ser lo más precoz posible, y en todo caso, esta valoración se debe realizar antes del alta a domicilio del recién nacido. En el caso de detectarse síntomas tras el cribado, esta valoración debe ser urgente.

- Si se identifica una cardiopatía congénita crítica, y una vez conseguida la estabilización clínica, se debe realizar el traslado del recién nacido al CSUR de “Cardiopatías complejas en pacientes pediátricos” de referencia para el centro en el que se ha realizado el cribado y la valoración inicial.

El diagnóstico de un niño con prueba de cribado positiva conlleva:

- Valoración de manera inmediata por un pediatra, que realizará una exploración clínica del recién nacido y pedirá las pruebas complementarias necesarias.

- Contacto con el especialista en cardiología que completará la valoración cardiológica y realizará una ecocardiografía de alta calidad que ayude a confirmar o descartar el diagnóstico de cardiopatía congénita crítica.

- Si en el hospital de nacimiento no es posible la valoración cardiológica en el periodo recomendado, el recién nacido será trasladado a uno de los tres Hospitales CSUR para Cardiopatías complejas en pacientes pediátricos de la Comunidad de Madrid.

Unidades Clínicas de Referencia

Las Unidades Clínicas de Referencia del programa de cribado neonatal de cardiopatías congénitas críticas en la Comunidad de Madrid son los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para “Cardiopatías complejas en pacientes pediátricos” designados en nuestra comunidad.

Las patologías que se tratan en estos CSUR son las cardiopatías que requieren procedimientos de mayor complejidad, médicos, quirúrgicos e intervencionistas y que requieren la participación de un equipo multidisciplinar.

Ubicación de las unidades:

- CSUR de cardiopatías complejas en pacientes pediátricos del Hospital Universitario 12 de Octubre.

- CSUR de cardiopatías complejas en pacientes pediátricos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

- CSUR de cardiopatías complejas en pacientes pediátricos del Hospital Universitario La Paz.

Tratamiento y seguimiento

Se trata de un programa integral que incluye no sólo la detección, sino el diagnóstico de los casos identificados en el proceso de cribado, así como su tratamiento y su seguimiento.

En cuanto al tratamiento y abordaje de la cardiopatía congénita crítica diagnosticada, en los CSUR para “Cardiopatías complejas en pacientes pediátricos” se hará la valoración para la intervención más apropiada para cada una de las patologías, basándose en las guías actualizadas y los protocolos propios realizados en cada hospital.

La derivación a los CSUR para el tratamiento de los recién nacidos asegura la adecuada asistencia, con un acceso equitativo a los mismos tratamientos y la correcta atención por un equipo multidisciplinar.

Cuando finaliza el tratamiento indicado en la Unidad Clínica de Referencia, el paciente deberá ser dado de alta con una indicación de seguimiento, ajustada por los profesionales sanitarios que han atendido el caso, bien en el propio centro CSUR o bien en consultas externas de su hospital de referencia (desde donde puede recibir apoyo por parte del CSUR).

Los pacientes con cardiopatías congénitas críticas deben tener garantizado el acceso a atención temprana para mejorar su calidad de vida, dadas las secuelas que pueden causar las cardiopatías congénitas y su impacto en la calidad de vida.